Strengthening Governance Structure

ガバナンスの構築

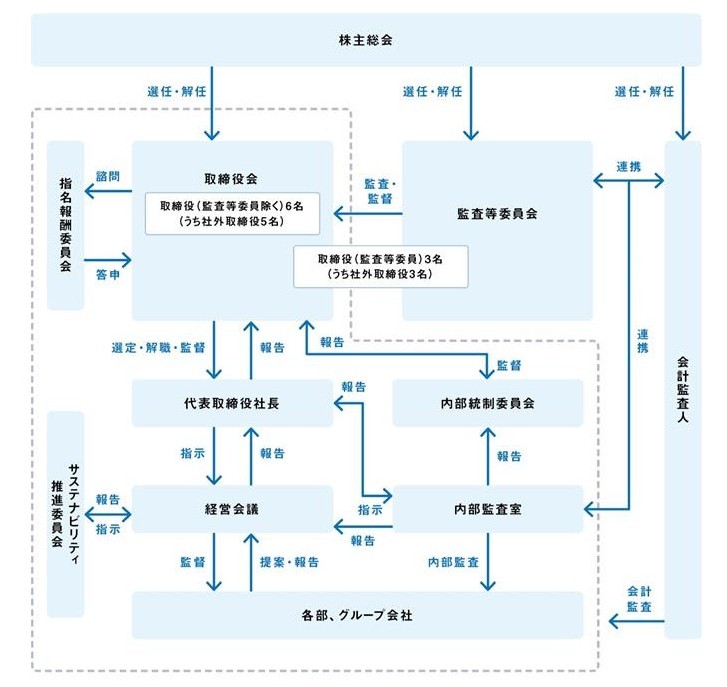

当社は、監督と執行の分離を進め、経営会議、内部統制委員会、サステナビリティ推進委員会等の監督を取締役会が担う形を構築することで、ガバナンスの強化に努めています。

コーポレートガバナンス

基本的な考え方

当社は、法令や定款等の遵守状況を経営者自らが確認でき、その経営体制が持続されることをコーポレートガバナンスの基本的な考え方としています。また、経営理念や経営目標の実現に向け、全役員・従業員の意識と業務を方向付ける仕組みを確立することが、公正で透明性の高い経営につながり、ステークホルダーの利益に資すると考えています。

コーポレートガバナンスの概要

当社は、監査等委員会設置会社の形態を採用し、監査・監督体制を整備しています。取締役会における社外取締役の構成比と多様性により透明性・客観性を高め、コーポレートガバナンスの一層の強化、業務執行と監督の分離を促進し、代表取締役社長及び執行役員への権限委譲により意思決定の迅速化を図っています。

取締役会

取締役会(取締役9名、うち社外8名。議長は代表取締役社長 山本雅啓)は、経験・専門性・倫理観を有する人財で構成され、多様性や知識・経験・能力のバランスにも配慮しています。経営方針や中長期戦略などを議論し、重要事項の決定と業務執行の監督(モニタリング)を行っています。

指名報酬委員会

取締役の指名・報酬に関する手続きの公平性と透明性を高めるため、取締役会の任意諮問機関として設置しています。代表取締役社長を含む役員の任免や報酬及び後継者計画の策定・運用などを取締役会の諮問を受け審議し、答申を行います。独立性確保のため、委員の過半数は独立社外取締役としています。

監査等委員会

監査等委員は取締役3名(全員社外取締役)で構成されています。取締役会や内部統制委員会など重要会議への出席、重要資料の調査・報告聴取を通じて、取締役の職務執行を確認しています。法令・定款・社内規程への違反やその恐れを発見した場合は直ちに監査等委員に報告する体制を整備し、内部監査部門とも連携することで、不正・不当行為のけん制や早期発見に努めています。

経営会議

業務執行取締役と執行役員で構成され、代表取締役社長の意思決定を支援し、取締役会決議事項の協議や権限委譲された経営の重要課題の検討を行います。

サステナビリティ推進委員会

サステナビリティ経営の考え方と推進体制をご確認ください。

◎コーポレートガバナンス体制図

コンプライアンス

管理体制

企業理念のもと、法令及び社会規範、当社グループの行動規範、各種方針と社内規程を遵守し、コンプライアンスの徹底を進めています。

管理体制として、代表取締役社長を委員長とし、社外有識者などで構成された内部統制委員会を設置しています。同委員会は定期的に開催され、グループ各社で横断的に必要な改善措置と啓もう策を講じており、取締役会に対し毎年定期的に遵守状況を報告し、監督を受けています。各種違反など重大な事実またはその恐れが発覚した場合は、直ちに監査等委員と内部統制委員会に報告される体制を整えています。

なお、贈収賄を含むあらゆる腐敗行為は、行動規範において禁止されており、取締役会が行動規範の制定、改定、運用状況の監督をしています。

コンプライアンス研修

コンプライアンスへの意識を高め、重要性の理解を浸透するため、従業員に対して、不正な競争、贈収賄含むあらゆる腐敗行為の防止を定めた行動規範をはじめ、コンプライアンス全般を学ぶ研修を実施しています。FY25は、コンプライアンスと消費者に対する責任のオンライン研修を実施しました。また各事業会社では昇格研修等において、景品表示法、著作権法、公益通報者保護法などの関係法令や、個人情報などの情報管理、ハラスメントなどの研修を実施しております。

内部通報制度(ホットライン)

各種ハラスメントや差別などの人権侵害・労働基準違反や環境汚染、不公正な競争や贈収賄を含むあらゆる腐敗行為など、各種コンプライアンス違反を対象とした通報・相談窓口を設置し、問題の早期把握及び解決を図っています。また、通報者に対する不利益取扱いを禁止するとともに、窓口担当者等の守秘義務を厳格に運用しています。通報・相談を受けた際は、内部監査室が法律等の専門家とともに必要に応じて主管部署へ調査を依頼し、結果に則して対応しています(懲戒処分、人事上の措置、研修など)。さらに、社長以下取締役や執行役員が、万が一法令・社内規程の違反やハラスメントに関与していた場合、通報内容が適切に処理されないのではないかといった懸念が生じるため、独立した機関である監査等委員会に通報窓口を設置し、コーポレートガバナンス体制を強化しています。複数の通報・相談窓口については、ヘルプラインカードや啓発ポスターなどにより従業員への周知を図っています。

リスク管理

管理体制

企業の持続的成長を脅かすリスクを把握し、適切に管理するため「リスク管理規程」を定め、内部統制委員会を設置しています。同委員会は定期的に開催され、重要リスクの分析・評価や改善策の策定を行い、取締役会に報告しています。緊急時には、「クライシス管理規程」に基づき迅速に対応できる体制を整備しています。また、社長直轄の内部監査室が定期監査を実施し、改善指導や報告を行うほか、監査等委員・会計監査人と連携してリスクの低減に努めています。

リスク管理規程

「リスク管理規程」は、多様なリスクを一元的に把握し、予防と迅速・的確な対応により被害を最小限に抑え、再発防止を図ることで企業価値を守ることを目的としています。規程では、法令遵守の方針、リスクの定義、管理体制、内部統制委員会や部室長の役割、有事対応体制などを定めています。