Together with the Global Environment

地球環境とともに

当社グループの事業は水産物をはじめとする自然資源に支えられており、地球環境への配慮は重要な責務と捉えています。環境方針のもと、持続可能な水産・農産資源の確保、食品ロス削減、気候変動への対応などの課題解決に向け、取り組みを強化していきます。

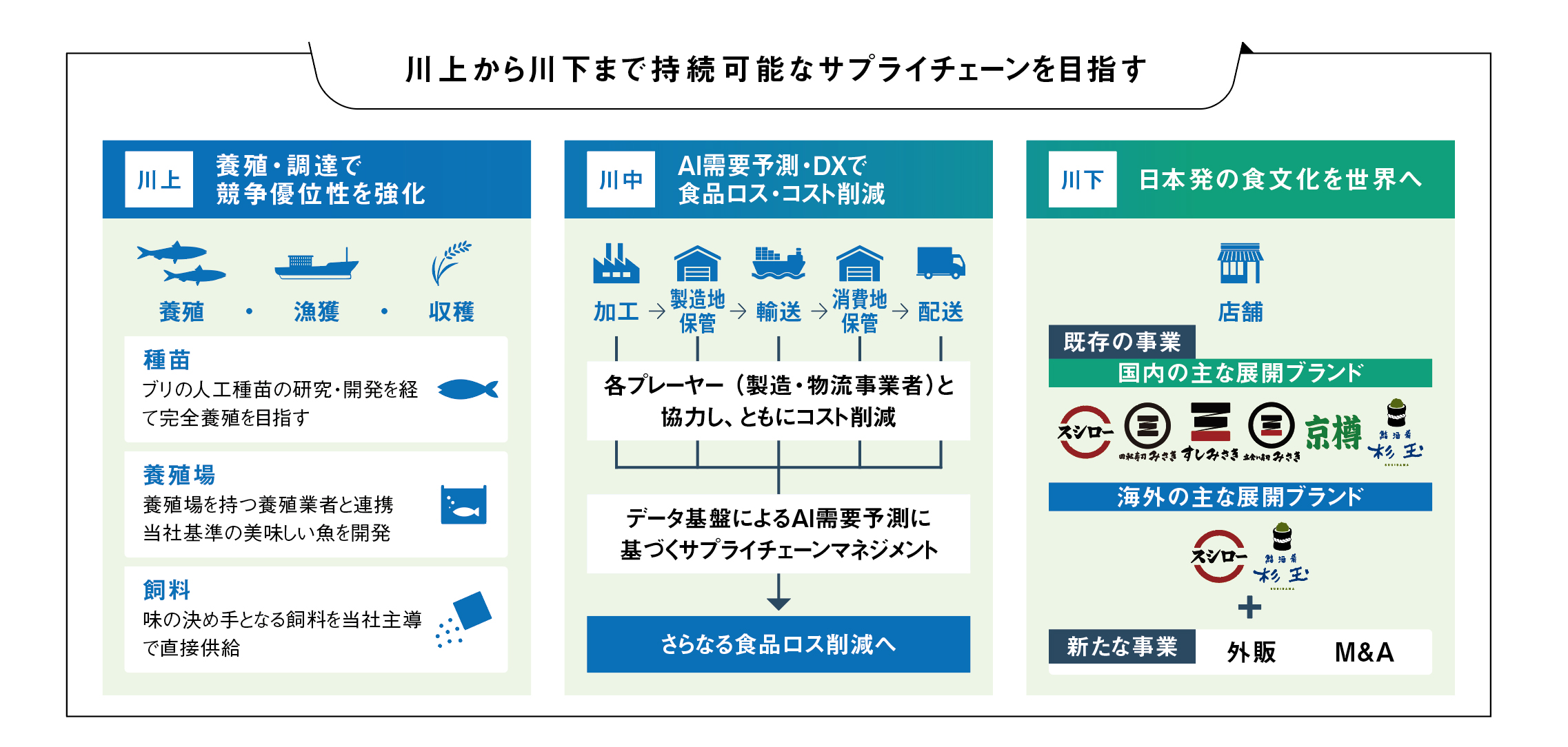

サプライチェーン全体で水産・農産物の持続可能性を追求

多くの食材を必要とする当社グループの事業において、限りある水産資源の安定調達は重要な課題です。養殖も含めた調達面における競争優位性の確立、また調達した資源については食品ロスの削減を徹底するなど、各施策を強化しています。圧倒的な顧客基盤を持つ強みを活かし、外部パートナーと連携しながら、サプライチェーン全体で水産・農産資源の安定活用に取り組んでいます。

環境方針

気候変動、環境汚染、資源や水の枯渇、生物多様性の損失は、世界的な課題であると同時に、当社グループの経営においても重要な課題です。これらの課題への対応として、2024年10月に環境方針を制定し、2025年11月に改訂しました。本方針については、当社グループの従業員はもとより、お取引先に対しても理解と支持を求めていきます。

サステナブルな調達に向けて

サステナブルな社会の実現と成長の両立には、食材の仕入れ先であるサプライヤーやお取引先の協力が不可欠です。そのため、社内のみならず、直接取り引きを行うすべてのサプライヤーと、新規に取り引きを始めるサプライヤーに対しても、調達基本方針の遵守を要請しています。サプライヤー、お取引先とともに、企業活動と環境や社会の共存共栄を一丸となって目指していきます。

調達基本方針およびサプライヤー行動規範

原料などの調達において、法令・社会規範の遵守はもとより、安全・安心な商品の継続的な提供を目指し、調達基本方針を定めています。お取引先の皆さまとともに、サステナブルな調達の実現に向けて取り組みを進めています。

また、「調達基本方針」に基づき、事業に関わるすべてのサプライヤーをはじめ取引先の皆さまに、当社グループと共に遵守いただきたい事項を、「サプライヤー行動規範」として定めました。サプライヤーをはじめ取引先の皆さまには、本規範の趣旨をご理解いただき、持続可能な社会の実現に向け、ご協力をお願いいたします。

長期的な安定調達を目指し、F&LCの商品調達基準の制定に着手

調達基本方針に加え、独自の商品調達基準の制定にも着手し、長期的な安定調達を推進しています。従来の美味しさや安全・安心を担保することを前提に、人権、環境、生物多様性、生態系の保全にも配慮した調達に努めます。

サステナビリティ・CSRアンケート

主要な1次サプライヤーを対象に、環境をはじめ、人権・労働などサプライチェーン上のリスクの評価を行うため、サステナビリティ・CSRに関するアンケート調査をFY25は約470社に送付し、約8割の会社から回答を得ました。この調査で高リスクが判明した場合は、取り引きの状況などに応じて各担当部署が対応を判断しています。調査対象は水産資源の取引先に限らず、包装資材、店舗開発、広告・宣伝等の取引先も含まれており、サプライチェーン全体における潜在的なリスクを把握し、必要な対策を講じています。

TOPICS

サステナブルミーティングを初開催

2024年5月に、主要なサプライヤー、お取引先75社に向け、調達基本方針や当社の持続可能な調達の実現に向けた取り組みへの理解促進を目的に、サステナブルミーティングを初開催しました。共創による持続可能な調達の実現に向けた対話の機会となりました。現在は2回目の開催に向け、企画・準備を進めています。

持続可能な水産資源の調達と開発

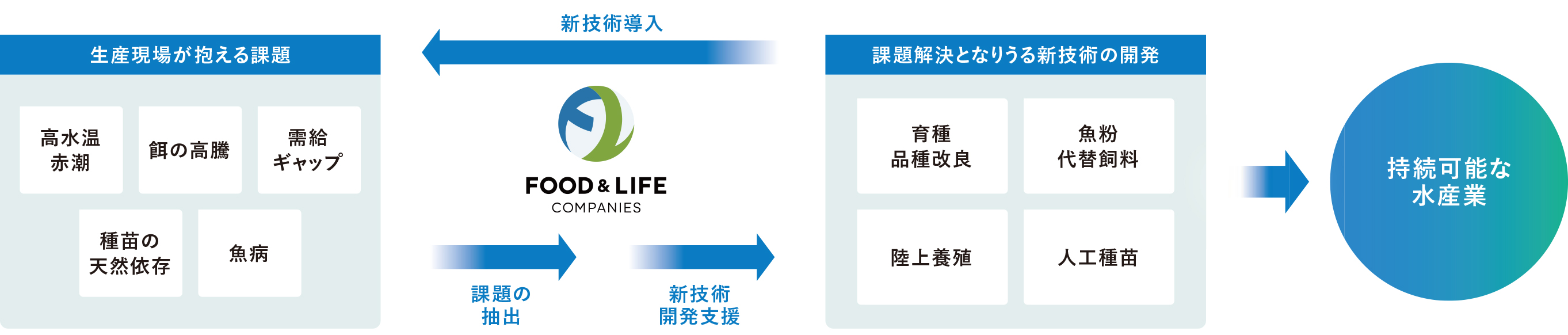

海洋保全と安定調達を目指した川上事業での調達基盤づくり

地球温暖化に伴う海洋環境の変化によって天然漁獲量の減少が危惧される中、天然資源に依存しない水産資源調達の重要性が増しています。その対応策として、外部事業者や先端技術への投資、業務提携による種苗開発や飼料の改良・代替などの新技術の開発に取り組んでいます。こうした川上事業での調達基盤の強化により、安定した品質と生産量の確保を目指します。

ブリの人工種苗販売を開始

マダイ養殖の大手である株式会社拓洋とのジョイントベンチャーとして、株式会社マリンバースを2022年に設立しました。マリンバースは広島大学発のスタートアップであるプラチナバイオ株式会社などと連携し、約3年にわたる研究開発を経て、2025年6月よりブリの人工種苗の販売を開始しています。販売先である尾鷲物産株式会社は、ブリやハマチの養殖に注力しており、同社にもF&LCが資本参加しています。

また、マリンバースでは、ブリの人工種苗に加え、マダイ、ブリの飼料も開発・販売しています。販売先からの知見を集め、餌の味と品質を高めるための開発も行っています。

ウニの陸上畜養企業と提携

2024年にウニノミクス株式会社と資本業務提携を行いました。同社は増えすぎて磯焼けの原因となっている身入りの少ないウニを、独自の陸上畜養技術によって高品質なウニへと再生し、販売しています。F&LCでの販売に対応できる生産量を確保するために畜養施設の建設を進めるなど、店舗での販売開始に向けた体制も構築しています。また、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の「スシロー未来型万博店」では、社会課題の解決に取り組む水産物の一つとして同社のウニを販売し、多くのお客さまから高い評価をいただきました。

水産テック企業への資本参加

大学発ベンチャーであるプラチナバイオ株式会社およびリージョナルフィッシュ株式会社に資本参加し、生産性の向上や環境変化に適応できる魚種の研究を通じて、サステナブルな養殖の実現を目指しています。

サステナブルな養殖業の実現を目指す共同実証試験

2025年6月、ヤンマーホールディングス株式会社、尾鷲物産株式会社の2社とともに、ブリの養殖における遠隔自動給餌システムの共同実証試験を本格的に開始しました。遠隔地からの給餌技術が確立できれば、給餌作業の効率化や労働負担の軽減が見込めます。水産資源の調達において養殖業の重要性が増す中、人手不足や給餌コストの負担、海洋環境の変化といった課題への貢献が期待されています。

食品ロス削減の推進

食品ロスの削減を重要な社会課題と捉え、取り組みを強化しています。品質が高く美味しい商品を、手ごろな価格でお届けし続けるためには、廃棄する食材をできるだけ少なくすることが重要です。そのためDXやグループ全体での食材活用など、さまざまな施策を推進しています。また、資源の有効活用や廃棄コストの削減に向け、食品廃棄物を飼料やバイオマス燃料等に再利用することを検討しています。

DX・AIを活用した食品ロス削減

国内の「スシロー」では、AI活用による食品ロスの削減に取り組んでいます。例えば、過去の販売実績をAIが分析し、需要予測を行うことで、適正な食材の発注数量や使用量を導き出しています。

また、お客さまに炊き立ての美味しいシャリを提供するため、リアルタイムの需要予測をもとに必要な量を見極めて炊飯しています。AIの学習機能により、予測の精度は日々高まっています。

貴重な水産資源を余すところなく活用

一般的に、すしに使用できるのは魚1尾の約4割といわれていますが、魚のアラや骨にまで価値を見いだし、グループ内のブランドの垣根を越えて食材を使い切るスキームを構築しています。例えば、まぐろの握りに向いた部位は「スシロー」が利用し、頭は「回転寿司みさき」で職人が煮つけ、手作業で身を取る中落ちは「鮨 酒 肴 杉玉」で提供しています。また、「スシロー」のラーメンではアラを出汁に使うなど、握りにはできない部位も活用しています。根幹にあるのは、すしとして扱う“背や腹”の部分とアラや骨などの部位の美味しさの価値は同等であるという考え方です。創業以来受け継いできた「魚に捨てる部分はない」という日本料理の考え方に基づき、メニューの工夫を通じて食品ロスの削減につなげています。

また、「スシロー」の各店舗では、2023年にすしをはじめとする商品を回転レーンに流すことを廃止し、流した後に廃棄される食品ロスはゼロになりました。

プラスチックと廃棄物の削減・再利用・リサイクル

事業活動における持続可能な取り組みとして、環境汚染の低減・防止に取り組んでいます。グローバルに事業を展開する当社グループは、各国・地域の環境関連法令や社内ルールを遵守しつつ、プラスチックをはじめとする廃棄物の3Rを推進しています。

プラスチック削減とリサイクルの取り組み

FY22よりテイクアウトに使用する容器を、プラスチックの使用量が少ない、工場の端材を使用したエコ容器に順次切り替えています。この取り組みにより、年間で約1,096tのCO2削減につながっています( FY25実績)。さらなる脱プラスチックに向けて、紙製容器などへの変更やリサイクル・再生資源の導入も検討しています。

テイクアウト用のエコ容器

廃食用油の有効活用

「スシロー」と「鮨 酒 肴 杉玉」を合わせた国内700店舗以上で使用した年間約130万リットルの廃食用油を、国産の持続可能な航空燃料(SAF)の原料として提供しています。2025年、大阪府堺市で国内初となる大規模生産プラントが稼働し、製造されたSAFを給油した第一号旅客便が関西国際空港から飛び立ちました。当社グループは、このような資源の有効活用を通じて循環型社会に貢献していきます。

水資源の有効利用と排水

当社グループの事業において水は重要な資源と認識し、環境方針に基づき、水資源の効率的な利用と適切な排水処理による水質・土壌汚染の防止に取り組んでいます。また、「スシロー」では2014年から節水の取り組みを開始し、FY25は国内全店舗にて、水使用量の多い水道蛇口を調べて節水コマ「Bubble90」の取り付けを完了し、水使用量の削減・効率化を行っています。グループの他ブランドにも展開しており、FY25は「鮨 酒 肴 杉玉」の73店に設置しました。今後も施策を進め、定期的なメンテナンスと水使用量のモニタリングにより、水資源の有効利用に努めます。

TCFD提言への対応

当社グループは多種多様な海洋水産・農産資源を原材料として使用していることから、気候変動を重要な経営リスクのひとつとして位置付け、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の提言に基づき、気候変動に関わる情報を開示しています。